Wie wächst eine Pflanze – und wie verändert sich dieses Wachstum, wenn ihre Umwelt gestört wird? Mit dieser Frage hat sich unser Bio-LK auf praxisnahe Weise beschäftigt. Dabei wurde der Klassenraum kurzerhand in ein Forschungslabor verwandelt.

Im Mittelpunkt: der Maiskeimling. In einem mehrwöchigen Versuch untersuchte unser Kurs, wie verschiedene Umweltfaktoren das Wachstum von Maispflanzen beeinflussen. Dafür haben wir typische Belastungen oder Veränderungen nachgestellt, zum Beispiel saure oder basische Böden, Mikroplastik, eine Symbiose mit Pilzen (Mykorrhiza) oder Konkurrenz unter Pflanzen. Für das Experiment wurden 24 Töpfe vorbereitet und auf sechs Versuchsgruppen verteilt. Jede dieser Gruppen untersuchte dabei einen bestimmten Faktor, der sich möglicherweise auf das Wachstum von Pflanzen auswirken könnte. Nachdem Befüllen mit dem Erde-Sand-Gemisch und der Zugabe der jeweiligen Substanzen wurden die Maiskeimlinge vorsichtig eingesetzt. Nur die Gruppe der Konkurrenz unter Pflanzen setzte drei Keimlinge pro Kopf, um einen echten Konkurrenzkampf zu simulieren. Um gleichmäßige Bedingungen für Licht und Feuchtigkeit zu schaffen, wurden alle Töpfe unter eine Photosyntheselampe gestellt und mit Frischhaltefolie abgedeckt. So entstand ein kleines, kontrolliertes „Gewächshaus“ mitten im Bioraum.

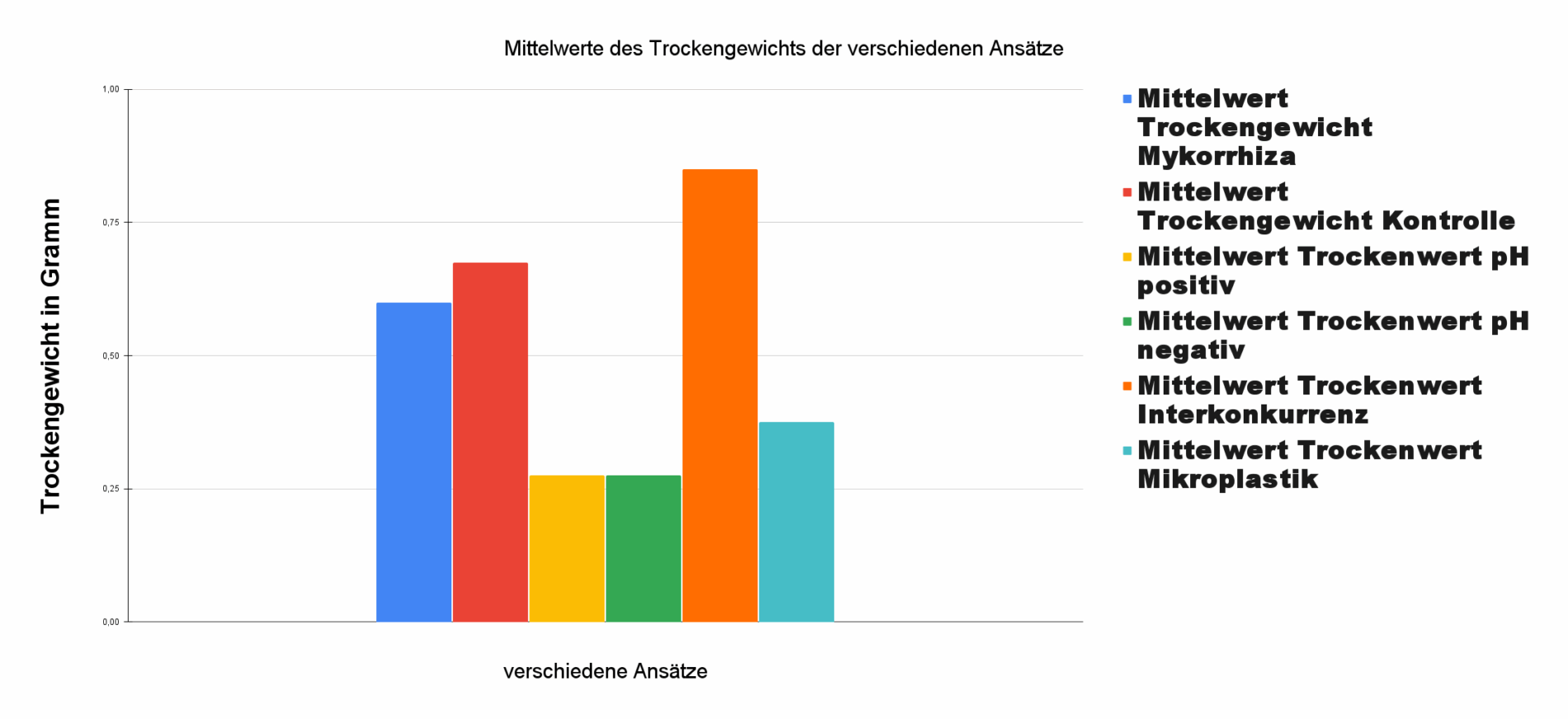

Die Position der Töpfe wurde regelmäßig gewechselt, um einen Positionseffekt (zum Beispiel durch Nähe zur Lampe) zu vermeiden. Damit die Pflanzen ausreichend mit Wasser versorgt waren, wurden die Töpfe zwei bis drei Mal pro Woche gegossen. In der ersten Woche richtete sich die Wassermenge nach dem Bedarf der Pflanzen. Ab der zweiten Woche bekam jeder Topf genau 20 Milliliter Wasser. Wichtig war dabei, dass alle Gruppen immer gleichzeitig und in genau gleicher Menge gossen, um eine präzise Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Über mehrere knapp 2 Monate hinweg haben wir jede Woche die Länge des längsten Blattes und die Zahl der Blätter jedes Ansatzes gezählt – genau wie in echten wissenschaftlichen Feldstudien, nur eben im Bio-Fachraum. Am Ende haben wir die Pflanzen geerntet und die trockene Biomasse ausgewertet. Unsere Ergebnisse haben wir in selbst angelegten Tabellen und Diagrammen festgehalten. (siehe Diagramm unten)

Besonders spannend: Der höchste Mittelwert des Trockengewichts wurde in der Gruppe mit Konkurrenzversuchen gemessen. Also dort, wo mehrere Maispflanzen gemeinsam in einem Topf gedeihen mussten. Direkt danach folgt die Kontrollgruppe ohne zusätzliche Veränderung. Überraschend war dagegen das Ergebnis bei den Töpfen mit Mykorrhiza, also der Pilzsymbiose. Eigentlich hatten wir erwartet, dass der Mais hier besonders gut gedeihen würde, weil Mais für seine schnelle Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen bekannt ist. Doch das Trockengewicht fiel geringer aus als gedacht – offenbar konnte die Symbiose in unserem Versuch nicht ihr volles Potenzial entfalten. Deutlich schlechter schnitten die Töpfe mit veränderten pH-Werten (saurer oder basischer Boden) sowie mit Mikroplastik ab. Hier wuchs der Mais sichtbar schwächer und bildete weniger Biomasse.

Unsere Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, einerseits wie überraschend der Forschungsprozess sein kann und andererseits wie empfindlich Pflanzen auf Störungen in ihrer Umgebung reagieren. Gerade Faktoren wie veränderte Bodenchemie oder Mikroplastik könnten auch in der Landwirtschaft langfristig problematisch sein. Wer Lust hat, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, findet unten einen von uns selbst produzierten Video-Trailer – dieser gibt einen zusätzlichen spannenden Einblick in die Entstehung und Durchführung unseres Mais-Experiments mit Foto- und Videomaterial zu unserem Forschungsprojekt.

Text und Bilder: Nona B. und Elisa F. (Schuljahr 2024/25)